獣医師コラム一覧

-

- 2025/12/16

- 犬や猫の噛み癖の理由...

-

- 2025/12/16

- 犬猫のよだれが多いの...

-

- 2025/12/09

- 犬の皮膚がカサカサ?...

-

- 2025/12/02

- 犬と猫の頻尿・血尿・...

-

- 2025/10/06

- 猫が毛玉を吐くのは病...

-

- 2025/10/06

- ペットロスの向き合い...

-

- 2025/10/06

- 愛犬の歩き方がおかし...

-

- 2025/10/06

- シニア犬、シニア猫(...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の成長に合...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の「社会化...

獣医師コラム

猫喘息について|咳や呼吸の異変に気づいたら早めの受診を

倉敷市、岡山市、総社市、浅口市、玉野市、早島町の皆さんこんにちは。

岡山県倉敷市の倉敷動物愛護病院の院長垣野です。

猫が「ケホケホ」としている様子を見ると、「毛玉を吐こうとしているのかな?」と思うことも多いかもしれません。

しかし、乾いた咳が続く、呼吸が荒い、元気がないといった様子があれば、猫喘息(ぜんそく)の可能性もあります。

猫の喘息は、アレルギーなどが原因で気道に炎症が起こる病気で、呼吸が苦しくなることがあります。ただし、早期に気づいて治療や環境を整えれば、症状を抑えながら元気に過ごすことができます。

今回は、見逃されやすい猫の喘息について、症状・原因・診断・治療法・ご家庭でできるケアを解説いたします。

■目次

1.猫の喘息とは?

2.こんな症状があれば注意|猫喘息のサイン

3.猫喘息の主な原因|アレルゲンと環境の影響

4.診断方法

5.治療法

6.家庭でできる対策と長期的な管理

7.まとめ|猫の咳に気づいたら、まずはご相談を

猫の喘息とは?

猫の喘息は、「アレルギー性気管支炎」とも呼ばれ、アレルゲン(アレルギーの原因物質)が気道に入り込むことで免疫反応が過剰に起こり、気管支に炎症が生じる病気です。

その結果、気管支が狭くなり、慢性的な咳や呼吸のしづらさが見られるようになります。

突然、発作的に症状が悪化することもあるため、注意が必要です。

< 猫と人の喘息、似ているところ・違うところ>

猫の喘息と人の喘息には共通点も多く、どちらもアレルゲンに対する免疫の過剰反応が関係しています。

ただし、大きな違いとして、猫では「咳」がもっとも目立つ症状である点が挙げられます。

人の場合、「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった音(喘鳴:ぜんめい)がよく見られますが、猫はこうした音が出ないことも多く、静かに咳をしているだけということもあります。

また、人のように「息苦しい」「咳がつらい」と伝えることができない猫にとっては、呼吸器の異常は飼い主様に気づかれにくいという点も特徴です。

こんな症状があれば注意|猫喘息のサイン

猫の喘息では、以下のような症状が見られることがあります。

一見すると「ちょっとした不調かな?」と思われることもありますが、日頃の観察が早期発見につながります。

◆乾いた咳

毛玉を吐くときのような「カッ、カッ」という音の咳を繰り返している場合は注意が必要です。

◆呼吸が速い・浅い

安静にしているときでも、呼吸の回数が多い、息づかいが浅いと感じる場合は要注意です。

胸やお腹の動きをそっと見て、呼吸が落ち着いているか確認してみてください。

◆口を開けて呼吸している/舌が紫色になっている(チアノーゼ)

これは非常に危険な状態です。すぐに動物病院を受診してください。

◆うずくまる・あまり動かない

呼吸が苦しいとき、猫は無理に動こうとせず、じっとしていることがあります。

いつもより反応が鈍い、寝ている時間が極端に長いといった様子が見られる場合も注意が必要です。

咳が続いていても、「元気もあるし、ごはんも食べているから大丈夫」と様子を見てしまうこともあるかもしれませんが、猫の喘息は慢性化しやすく、進行すると症状が悪化してしまうこともあります。

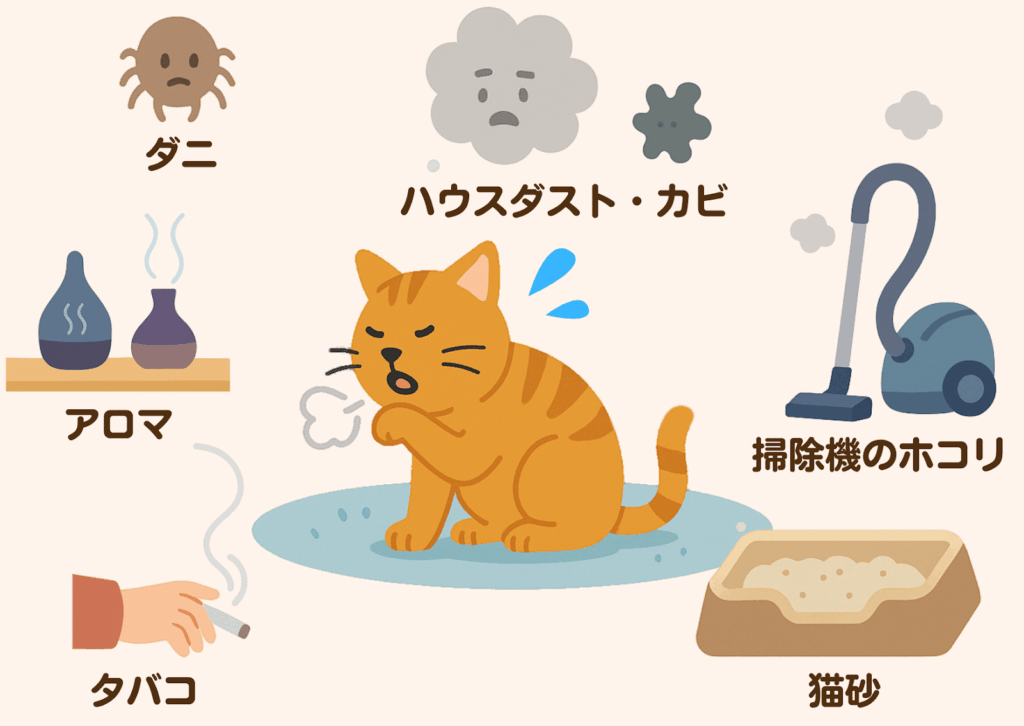

猫喘息の主な原因|アレルゲンと環境の影響

猫喘息は、主に「環境中のアレルゲン(アレルギーの原因物質)」が引き金となって起こる病気です。

日常の中にも、以下のようなアレルゲンが潜んでいることがあります。

・ハウスダスト

・カビ

・ダニの死骸

・花粉

・タバコの煙

・アロマオイルの成分(ディフューザーや香料など)

・猫砂の粉塵

・掃除機をかけたときに舞い上がるホコリ

・換気の悪い空間

飼い主様にとっては気にならない程度の香りや空気中の小さな粒子でも、猫にとっては気道を刺激する原因になることがあります。

とくに、空気がこもりやすい季節や換気が不十分な室内では、アレルゲンがたまりやすく、喘息の発症リスクを高めてしまいます。

診断方法

猫喘息の診断には、いくつかのステップを組み合わせて行います。

咳などの症状は、ほかの病気でも見られることがあるため、一つひとつの検査結果を丁寧に確認しながら診断を進めます。

◆問診・身体検査

咳が出る頻度やタイミング、生活環境などについて、詳しくお伺いします。

体の状態を見て、呼吸の様子や体温、聴診なども行います。

◆レントゲン検査(X線検査)

肺や気管支の状態を画像で確認します。

炎症による変化や、ほかの病気との見分けにも役立ちます。

◆血液検査

全身状態を把握するために行い、炎症の有無や感染の兆候、内臓の健康状態などを確認します。

他の病気を除外するためにも重要な検査です。

◆BAL(気管支肺胞洗浄)

これは、肺の奥にある気管支や肺胞から、洗浄液を使って細胞や異物を採取する検査です。

軽い麻酔をかけてから、細いチューブを気管内に入れ、生理食塩水を少量注入し、その液を回収します。

この液体に含まれる細胞や物質を顕微鏡で調べることで、炎症の有無やそのタイプ(アレルギー性・感染性など)を詳しく分析することができます。

猫への負担やリスクもあるため、必要に応じて実施する検査となります。

治療法

猫喘息の治療は、症状の重さや愛猫の体調に合わせて、いくつかの方法から選択されます。

◆ステロイド薬(内服・吸入)

気道の炎症を抑えるために使用されます。

吸入タイプの薬は体への負担を抑えやすく、副作用が少ないという利点があります。

◆気管支拡張薬

気道を広げて呼吸をしやすくするためのお薬です。ステロイド薬と併用されることもあります。

◆酸素吸入

症状が強く出ているときや発作時には、酸素室での治療が必要になることもあります。

当院では、猫の状態やご家庭の状況に応じて、最適な治療プランをご提案しています。

吸入器の使い方についても、初めての方にわかりやすくご説明しておりますので、ご不明な点があればいつでもご相談ください。

家庭でできる対策と長期的な管理

猫喘息は「完治を目指す」病気というよりも、症状をコントロールしながらうまく付き合っていくことが大切です。

そのためには、ご家庭での環境づくりが大きな鍵になります。

<環境改善のポイント>

◆空気清浄機の設置

空気中のホコリや花粉など、目に見えないアレルゲンを減らすために有効です。

◆加湿器の活用

空気が乾燥すると気道が刺激されやすくなります。室内の湿度は40〜60%程度を目安に保ちましょう。

◆猫砂の見直し

粉塵が少なく、香料などが添加されていないタイプを選ぶことで、気道への負担を減らせます。

◆こまめな掃除と換気

ハウスダストやカビ、ダニの予防には、定期的な掃除と換気が効果的です。

◆香りの強い製品を控える

アロマオイルやディフューザー、お香などは猫の呼吸を刺激することがあるため、使用を避けましょう。

<長期的な観察と通院の大切さ>

猫喘息は、季節の変わり目やストレスなどをきっかけに再発・悪化することがあります。

そのため、日々の様子をしっかり見守り、少しでも気になる変化があれば早めに受診することが大切です。

また、定期的な健康診断を受けることで、症状の進行を防ぎ、安心して過ごせる毎日につなげることができます。

まとめ|猫の咳に気づいたら、まずはご相談を

猫喘息は、正しく向き合えばコントロールできる病気です。

早めに気づいて、適切な治療や環境の見直しを行うことで、多くの猫がいつも通りの穏やかな暮らしを続けることができます。

「咳が続いているけど、毛玉かなと思っていた」「ちょっと呼吸が浅い気がするけど、病院へ行くほどではないかも」

そんなふうに迷われたときこそ、どうぞお気軽に当院へご相談ください。

岡山県倉敷市にある「倉敷動物愛護病院」

ペットと飼い主様にとって最善の診療を行うことを心がけております。

👉【かんたん予約】診察をご希望の方はこちら

獣医師コラム一覧

-

- 2025/12/16

- 犬や猫の噛み癖の理由や原因は?...

-

- 2025/12/16

- 犬猫のよだれが多いのは異常?正...

-

- 2025/12/09

- 犬の皮膚がカサカサ?秋冬の乾燥...

-

- 2025/12/02

- 犬と猫の頻尿・血尿・排尿困難に...

-

- 2025/10/06

- 猫が毛玉を吐くのは病気?|毛球...

-

- 2025/10/06

- ペットロスの向き合い方~飼い主...

-

- 2025/10/06

- 愛犬の歩き方がおかしい?犬の椎...

-

- 2025/10/06

- シニア犬、シニア猫(7歳以上)...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の成長に合わせた食事...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の「社会化期」にすべ...

インスタグラム

インスタグラム 電話

電話 ライン予約はこちら

ライン予約はこちら