獣医師コラム一覧

-

- 2025/12/16

- 犬や猫の噛み癖の理由...

-

- 2025/12/16

- 犬猫のよだれが多いの...

-

- 2025/12/09

- 犬の皮膚がカサカサ?...

-

- 2025/12/02

- 犬と猫の頻尿・血尿・...

-

- 2025/10/06

- 猫が毛玉を吐くのは病...

-

- 2025/10/06

- ペットロスの向き合い...

-

- 2025/10/06

- 愛犬の歩き方がおかし...

-

- 2025/10/06

- シニア犬、シニア猫(...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の成長に合...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の「社会化...

獣医師コラム

猫が毛玉を吐くのは病気?|毛球症の症状と予防法

倉敷市、岡山市、総社市、浅口市、玉野市、早島町の皆さんこんにちは。

岡山県倉敷市の倉敷動物愛護病院の院長垣野です。

猫が毛玉を吐く様子を見て「こんなにたくさん吐いて大丈夫?」と不安になってはいませんか?

頻繁に吐いたり体調不良を伴っていたりする場合は「毛球症(もうきゅうしょう)」という病気の可能性があります。

この記事では、猫が毛玉を吐くメカニズムから毛球症について愛猫の健康を守るために知っておきたい情報を解説いたします。

🔽嘔吐した際の受診のタイミングについてはこちらで解説しています

■目次

1.なぜ猫は毛玉を吐くの?

2.毛球症の症状と要注意サイン

3.動物病院における「毛球症」治療

4.ご家庭でもできる毛玉・毛球症の予防法

5.まとめ

なぜ猫は毛玉を吐くの?

猫の「毛玉を吐く」という行為は、毛づくろいで飲み込んでしまった毛を外に出すための自然な行動です。ただし、頻度や様子によっては体調不良のサインとなる場合もあります。

ここでは、その仕組みと原因について解説します。

<猫が毛玉を吐き戻す仕組み>

猫は非常にきれい好きな動物で、1日の多くをグルーミング(毛づくろい)に費やします。その際、舌のざらつきで抜け毛が体内に入り込みます。

本来であれば、体内に入った毛は排便によって自然に外へ出されますが、うまく排出されない場合は胃内に毛がたまり、嘔吐として現れることがあります。

<毛玉の吐き戻しの原因>

毛玉を飲み込む原因として最も代表的なものは「ブラッシング不足」ですが、他には以下のような原因が考えられます。

◆ 長毛種など被毛が豊富な猫

ペルシャ、ラグドール、ノルウェージャンフォレストキャットなどの長毛種は、日常的に多くの毛が抜け落ちます。特に換毛期(春や秋)には毛が一気に生え変わるため、毛玉を吐く回数が増えやすくなります。

◆ 他の猫からの毛の摂取

多頭飼いの家庭では、猫同士で毛づくろいをすることがあります。その際に相手の被毛も一緒に飲み込んでしまい、体内の毛の量が増えるケースがあります。

◆ ストレスによる過剰な毛づくろい

猫は退屈や不安などのストレスを抱えると、必要以上に体を舐めてしまうことがあります。この過剰なグルーミングにより、本来より多くの毛を飲み込んでしまうのです。

◆ 皮膚トラブル

皮膚炎やアレルギーがある場合、痒みのために体をしきりに舐めるようになります。これもまた毛玉ができやすくなる要因のひとつです。

月に1〜2回程度の毛玉吐きであれば大きな問題はありませんが、回数が増えてきた場合は体内に毛が溜まりやすくなっている可能性があります。

毛球症の症状と要注意サイン

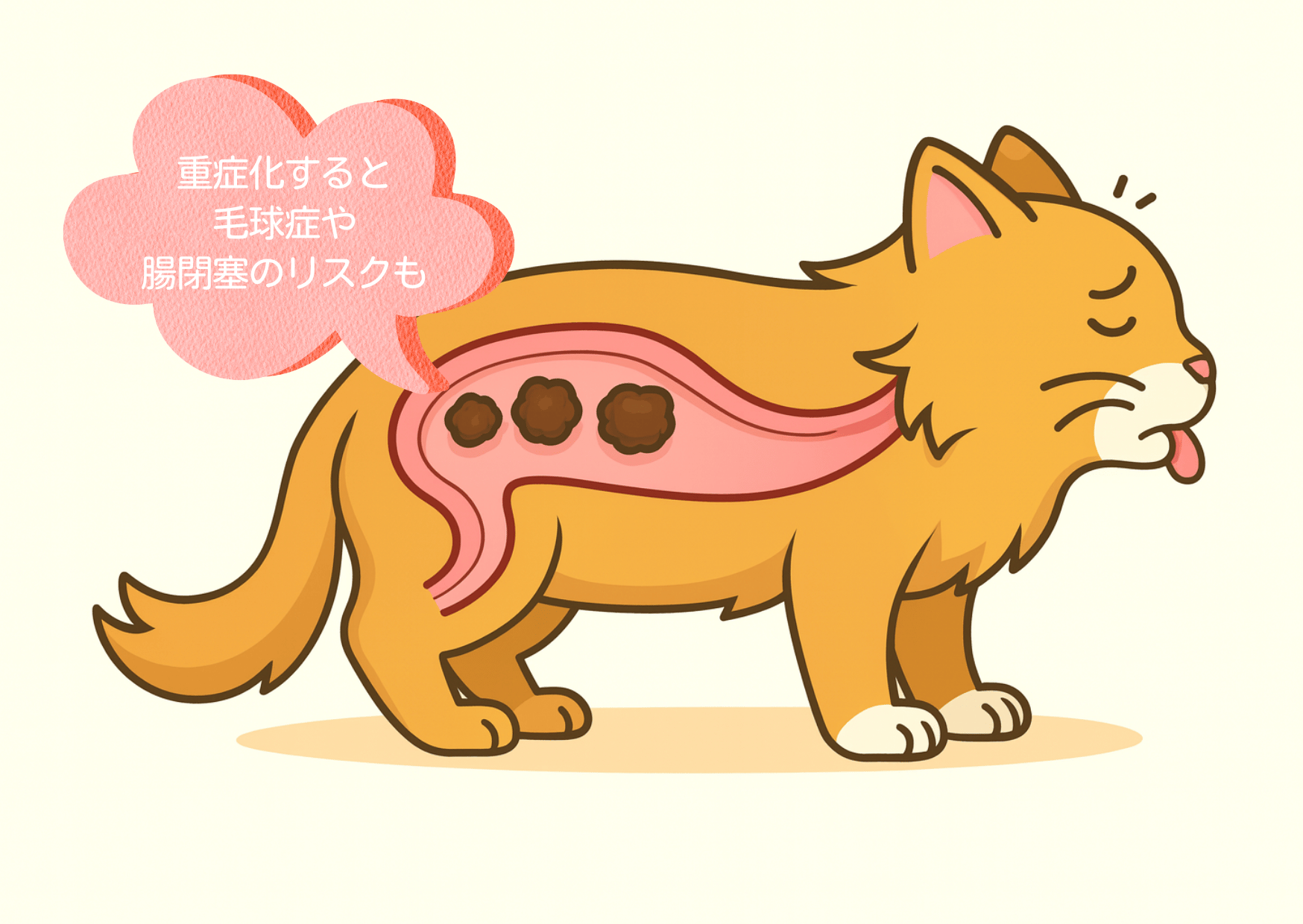

毛球症とは、体内にたまった毛がうまく排出されず、胃や腸にとどまってしまう病気です。以下の症状が見られるときは、ただの毛玉吐きではなく、消化器のトラブルが進行している可能性がある要注意のサインです。

◆ 頻繁な吐き戻し

毛球症の代表的な症状が繰り返す嘔吐です。毛玉が胃腸に残ったままだと中で刺激され、何度も吐こうとします。毛玉が出てこず、透明な胃液や泡だけを吐くようになったら、要注意です。

◆ 食欲不振・便秘・下痢

毛球が腸に詰まりかけると、食欲が低下し、便秘や下痢といった排泄異常が見られるようになります。便が出ない、細くなる、血が混じるなどの異常も見逃さないようにしましょう。

🔽便秘についてはこちらで解説しています

🔽下痢についてはこちらで解説しています

◆ グッタリして元気がない

動きが鈍くなり、寝てばかりいるような様子が見られるときも、体調不良のサインです。症状が続く場合は、早めに動物病院で診察を受けることが大切です。

動物病院における「毛球症」治療

毛球症の症状が見られた場合、動物病院では問診に加えて、触診・レントゲン・超音波検査などを経て、毛玉の位置や腸の詰まり具合を確認します。そして症状の程度に応じた治療を開始します。

<軽度>

便通を良くするための内服薬や食事の見直しが中心になります。初期段階であれば、治療方法の選択肢が広がり、愛猫の身体への負担も少なく済みます。

<中度>

便秘が続いている場合や、毛玉が大きくなって排出されにくくなっている場合には、点滴による水分補給や下剤を使った治療をすることもあります。これにより、胃腸の動きを助けて毛玉の排出を促します。

<重度>

毛玉によって腸が塞がれ、腸閉塞を起こすことがあります。このような重度の状態では、薬だけでは治療が難しく、手術によって毛玉を取り除かなければならないこともあります。全身麻酔が必要となるため、猫にとっても負担が大きくなります。

ご家庭でもできる毛玉・毛球症の予防法

毛球症を防ぐためにはホームケアがとても大切です。毛の生え変わりのシーズンは抜け毛が増えるため、普段以上にケアを意識しましょう。

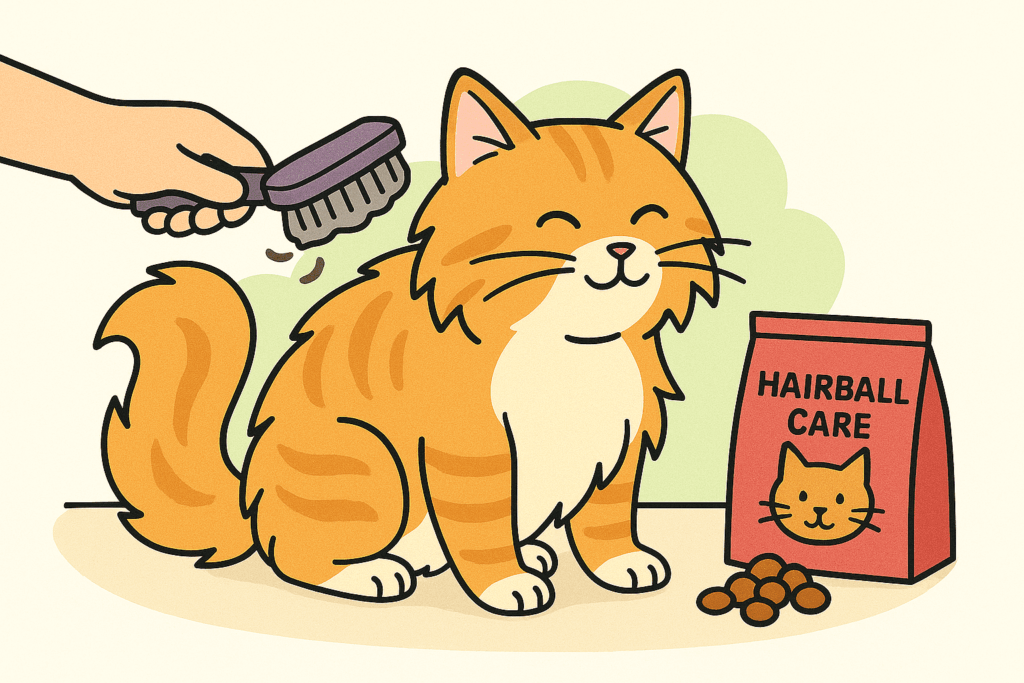

<ブラッシングで抜け毛をコントロール>

最も基本的な予防は、こまめなブラッシングです。

換毛期には1日1〜2回を目安におこないます。ブラッシングを習慣化すれば、飲んでしまう毛の量を減らすことができるでしょう。

毛質に合ったブラシ(例:短毛種にはラバーブラシ、長毛種にはスリッカーブラシ)を選ぶことで効率よく抜け毛を取り除けます。

<毛玉ケア用フードやおやつを取り入れる>

毛玉の蓄積を防ぐ方法の一つとして、毛玉ケア用のフードやおやつがあります。

これらには食物繊維やオイル成分が配合されており、消化管を通して毛を排出しやすくする働きがあります。嗜好性の高いタイプを選べば、猫に負担をかけずに日常的なケアとして取り入れることができます。

<しっかり水分を取らせる工夫を>

水分不足は便秘を引き起こし、毛玉の排出がスムーズにいかなくなる原因になります。

常に新鮮な水を用意するだけでなく、ウェットフードの活用や自動給水器の設置などもおすすめです。

毎日の食事量やトイレの回数・便の状態を観察し、違和感に気づいたら早めに動物病院へご相談ください。

<動物病院にて定期的な健康チェック>

年に1回以上の健康診断は毛球症の早期発見につながります。中高齢の猫では血液検査やエコー検査などで内臓の状態を確認しておくと安心です。

まとめ

猫が毛玉を吐くのは、決して珍しい行動ではありません。しかし、「いつものことだから」と見過ごしていると、毛球症のような病気に進行してしまうリスクがあります。

こまめなブラッシングや食事の見直し、水分補給の工夫といった日常のケアで予防することができますが、それでも症状が出てしまったときには、迷わず動物病院を受診しましょう。

愛猫の健康を守るためには、飼い主様のちょっとした気づきと行動が何より大切です。日々のケアと専門家のサポートを組み合わせることで、毛球症を未然に防ぎ、愛猫との健やかな暮らしを続けていくことができるでしょう。

■関連する記事はこちらです

・猫の脱毛の原因について|症状別に考えられる原因を獣医師が解説

岡山県倉敷市にある「倉敷動物愛護病院」

ペットと飼い主様にとって最善の診療を行うことを心がけております。

👉【かんたん予約】診察をご希望の方はこちら

獣医師コラム一覧

-

- 2025/12/16

- 犬や猫の噛み癖の理由や原因は?...

-

- 2025/12/16

- 犬猫のよだれが多いのは異常?正...

-

- 2025/12/09

- 犬の皮膚がカサカサ?秋冬の乾燥...

-

- 2025/12/02

- 犬と猫の頻尿・血尿・排尿困難に...

-

- 2025/10/06

- 猫が毛玉を吐くのは病気?|毛球...

-

- 2025/10/06

- ペットロスの向き合い方~飼い主...

-

- 2025/10/06

- 愛犬の歩き方がおかしい?犬の椎...

-

- 2025/10/06

- シニア犬、シニア猫(7歳以上)...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の成長に合わせた食事...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の「社会化期」にすべ...

インスタグラム

インスタグラム 電話

電話 ライン予約はこちら

ライン予約はこちら