獣医師コラム一覧

-

- 2025/12/16

- 犬や猫の噛み癖の理由...

-

- 2025/12/16

- 犬猫のよだれが多いの...

-

- 2025/12/09

- 犬の皮膚がカサカサ?...

-

- 2025/12/02

- 犬と猫の頻尿・血尿・...

-

- 2025/10/06

- 猫が毛玉を吐くのは病...

-

- 2025/10/06

- ペットロスの向き合い...

-

- 2025/10/06

- 愛犬の歩き方がおかし...

-

- 2025/10/06

- シニア犬、シニア猫(...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の成長に合...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の「社会化...

獣医師コラム

犬や猫が下痢をした際の病院に行くべきタイミングについて|症状の見分け方と受診の目安

倉敷市、岡山市、総社市、浅口市、玉野市、早島町の皆さんこんにちは。

岡山県倉敷市の倉敷動物愛護病院の院長垣野です。

愛犬や愛猫が下痢をすると、「少し様子を見たほうがいいのかな?」と悩むことがあるかもしれません。しかし、軽い消化不良だと思っているうちに症状が悪化し、病院に行く頃には脱水や体力の低下が進んでしまうこともあります。

「血が混じったら病院へ行こう」と考える飼い主様も多いですが、実はそれより前の段階で異変に気づき、早めに受診することが大切です。

今回は、犬や猫の健康な排便の目安や下痢の種類、病院を受診すべきタイミングについて解説します。

■目次

1.愛犬・愛猫の正常な排便、知っていますか?

2.下痢の種類と特徴|大腸性・小腸性の違いとは?

3.犬や猫の下痢、考えられる原因とは?

4.「糞便スコア」をつかった健康状態の把握

5.病院へ行くべきタイミングは?

6.診断方法

7.治療方法

8.予防方法と自宅でのケア

9.まとめ

愛犬・愛猫の正常な排便、知っていますか?

毎日の排便は、愛犬や愛猫の健康をチェックする大切なポイントです。では、どのくらいの回数や状態が「正常」といえるのでしょうか?

<犬の排便回数の目安>

犬の排便回数は個体差がありますが、一般的には1日1〜3回とされています。特に成犬は食事の回数に応じて1日2回程度の排便をすることが多いです。

しかし、子犬やシニア犬では消化機能の違いにより、排便の回数が増えたり減ったりすることがあります。さらに、食事の内容や水分の摂取量、運動量によっても変わるため、普段から愛犬の排便リズムを把握しておくことが大切です。

<猫の排便回数の目安>

猫の排便回数は1日1回前後が一般的ですが、犬に比べて個体差が大きいのが特徴です。

特に長毛種の猫は、毛づくろいの際に飲み込んだ毛を毛玉として吐き出すことがあり、それによって腸の動きが変わり、排便回数が少なくなることもあります。

また、食事の影響やストレスによって便が柔らかくなることもあるため、普段の排便回数や便の硬さを観察し、異常のサインを見逃さないようにしましょう。

下痢の種類と特徴|大腸性・小腸性の違いとは?

下痢には、大きく分けて「大腸性の下痢」と「小腸性の下痢」の2種類があります。それぞれ症状や原因が異なり、対処法も変わるため、愛犬や愛猫の便の状態をしっかり観察することが大切です。

<大腸性の下痢>

大腸性の下痢は、少量の便を頻繁にするのが特徴です。便には粘液が混じることが多く、時には鮮血が付着することもあります。また、以下のような様子が見られることがあります。

・排便時にいきむ

・肛門を気にする仕草をする

・排便回数が増える

・排便姿勢をとるが便が出ない

■主な原因

・ストレス(環境の変化、興奮、不安など)

・食物アレルギー

・細菌や寄生虫の感染

<小腸性の下痢>

小腸性の下痢は、大量の水っぽい便(水様便)を一度に排泄することが多く、排便回数はそれほど増えません。さらに、以下のような症状を伴うことがあります。

・未消化の食べ物が便に混じる

・長期間続くと栄養吸収が妨げられ、体重が減少する

・脱水のリスクが高まる

■主な原因

・細菌やウイルス感染

・膵臓の機能不全(膵外分泌不全など)

・食事の急激な変更

大腸性の下痢と小腸性の下痢では、症状や原因が異なるため、対処法も変わってきます。愛犬や愛猫の便の性状や排便回数の変化をしっかり観察し、異常が続く場合は早めに動物病院へ相談しましょう。

犬や猫の下痢、考えられる原因とは?

下痢の原因はさまざまですが、大きく分けると「食事が関係する場合」、「感染症による場合」、「全身疾患が関係する場合」の3つが考えられます。

1.食事が関係する場合

犬や猫の下痢の原因として最も多いのが食事の影響です。以下のような状況が下痢を引き起こすことがあります。

・食べ慣れないフードへの急な変更

腸内環境が急に変わることで、一時的に消化不良を起こすことがあります。新しいフードに切り替える際は、少しずつ混ぜながら徐々に慣らすことが大切です。

・脂っこい食べ物や人間の食べ物

犬や猫の消化器は脂肪分が多過ぎる食事に適応しておらず、消化不良や膵炎のリスクを高めます。特に揚げ物や乳製品、味付けの濃い食べ物には注意しましょう。

・食物アレルギー

特定のタンパク質や添加物が原因でアレルギー反応を引き起こし、下痢や皮膚炎などの症状が現れることがあります。

2.感染症による場合

ウイルス、細菌、寄生虫などの感染症も、下痢の原因となることがあります。

・ウイルス感染(パルボウイルス、腸コロナウイルスなど)

強い下痢や嘔吐を伴い、特に子犬や子猫では命に関わることもあります。ワクチン接種で予防できる感染症もあるため、適切なワクチンを受けることが大切です。

・細菌感染(サルモネラ、カンピロバクターなど)

食中毒を引き起こし、下痢に加えて発熱や元気消失を伴うことがあります。

・寄生虫感染(回虫、鉤虫、ジアルジアなど)

慢性的な下痢や体重減少を引き起こすことがあります。特に外に出る機会のある犬や猫は注意が必要です。

3.全身疾患が関係する場合

下痢は消化器の問題だけでなく、全身の疾患が影響していることもあります。

・腎臓病

体内の老廃物が排泄されにくくなることで、消化器症状として下痢が現れることがあります。

・肝疾患

肝臓の機能が低下すると、脂肪やタンパク質の代謝がうまくいかず、消化不良による下痢を引き起こすことがあります。

・甲状腺機能亢進症(猫)

猫に多い疾患で、代謝が活発になることで消化不良による下痢が続くことがあります。

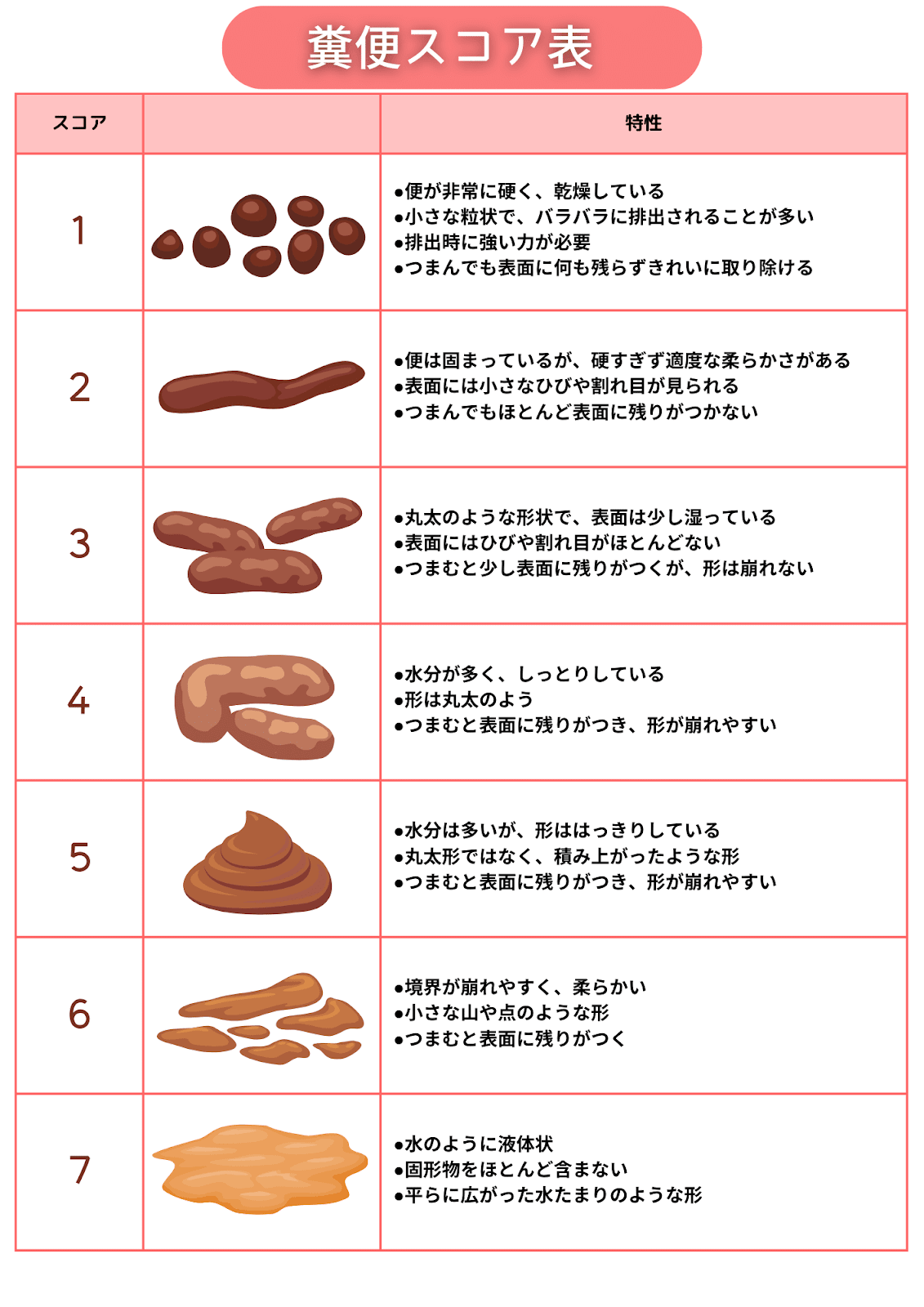

「糞便スコア」をつかった健康状態の把握

愛犬や愛猫の便の状態を評価する際、「糞便スコア表」を活用することで、健康状態の変化をより客観的に把握することが可能です。このスコア表は、便の硬さや形状を7段階に分類しており、それぞれ以下の特徴があります。

<スコアの見方>

・スコア1-2:硬い便

非常に硬い便や乾燥した粒状の便は、便秘の兆候を示します。排便時に強く力む必要があり、腸内の通過時間が長くなっている可能性があります。

・スコア3-4:理想的な便

適度な硬さで形が整っている便は、健康的な消化状態を示します。表面はやや湿り気があり、形が崩れにくいのが特徴です。

・スコア5-7:柔らかい便や水様便

境界が崩れやすい柔らかい便や水様便は、下痢の兆候を示します。特にスコア6-7は、栄養吸収の問題や脱水症状のリスクが高まるため注意が必要です。

日常的に愛犬や愛猫の便を観察し、このスコア表を活用して記録を取ることで、異常の早期発見につながります。特に、便秘や下痢の兆候を見逃さないためには、普段の便の状態を把握しておくことが重要です。

病院へ行くべきタイミングは?

愛犬や愛猫が下痢をしたとき、受診のタイミングに迷うことがありますよね。

下痢の症状や程度によって対応が異なりますので、「すぐに受診が必要な症状」「早めの受診が推奨される症状」「自宅で経過観察できる症状」の3つに分けて解説します。

<すぐに受診が必要な症状>

以下のような症状がある場合は、命に関わるケースもあるため、すぐに動物病院を受診してください。

・血便や黒色便が出る:特に黒っぽいタール状の便は、上部消化管からの出血が疑われます。

・元気がなく、食欲も低下している:ぐったりして動かない、反応が鈍いなどの症状が見られます。

・嘔吐を伴う:頻繁な嘔吐は脱水症状を引き起こす恐れがあります。

・短時間で急激に悪化:水のような下痢が止まらない、急に状態が悪化した場合。

<早めの受診が推奨される症状>

緊急性は低いものの、放置すると悪化する可能性があるため、できるだけ早めに診察を受けたほうがよい症状です。

・下痢が24時間以上続く:短期間の下痢であれば様子見も可能ですが、24時間以上続く場合は体力の消耗や脱水症状のリスクがあります。

・便の色や形状に異常がある:黄土色、緑色、黒色などの異常な色や、粘液が混じる便が出る場合。

・食事の変更後に下痢が続く:新しいフードに切り替えた後、数日経っても下痢が治まらない場合。

・軽度の元気消失:ぐったりするほどではないが、「いつもより元気がない」「動きが鈍い」などの変化が見られる場合。

<自宅で様子を見ても良い症状>

以下のような場合は、すぐに病院へ行かず、まずは自宅で様子を見ることも可能です。ただし、症状が続く場合や悪化する場合は、早めに受診を検討しましょう。

・一度だけの下痢で、原因に心当たりがある場合:食べ過ぎや軽いストレスが原因と考えられる場合。

・元気があり、食欲も普段通り:下痢以外に特に気になる症状がない場合。

・環境の変化による軽い下痢:引っ越し、旅行、トリミングなどの環境の変化による一時的な下痢。

診断方法

動物病院では、下痢の原因を特定し、適切な治療を行うために、まず問診を行います。問診では、以下のようなポイントを確認します。

・いつから下痢が続いているか?

・便の回数、色、硬さ、血液や粘液の有無

・食欲や元気の変化はあるか?

・最近の食事内容や変更点は?

・嘔吐や体重減少など、他の症状はあるか?

・ワクチン接種や寄生虫予防は実施済みか?

これらの情報をもとに、獣医師は下痢の原因を探ります。しかし、問診だけでは原因が特定できないことも多いため、以下のような検査を行うことがあります。

・便検査:寄生虫や細菌の有無、消化状態を確認します。

・血液検査:体内の炎症や臓器の異常を調べます。

・レントゲン検査:異物の誤飲や腸の閉塞がないかを確認します。

・超音波検査:消化管や臓器の状態を詳しく観察します。

特に便検査は、下痢の診断において非常に重要です。

便の状態を調べることで、回虫やジアルジアなどの寄生虫の有無や、細菌やウイルス感染の兆候を確認できます。

そのため、便の異常が続く場合は、新鮮な便を動物病院に持参すると診断がスムーズになります。便は乾燥すると検査が難しくなるため、ティッシュやペットシーツではなく、ビニール袋やラップで包んで持参してください。

治療方法

治療方法は、原因や重症度によって異なります。獣医師は脱水の有無や全身状態を確認しながら、適切な治療を選択します。

1.一時的な軽い下痢の場合

食べ過ぎや軽いストレスが原因で起こる一過性の下痢は、特別な治療をしなくても自然に治ることが多いです。

胃腸を休めるために半日(約12時間)の絶食を行うことがありますが、子犬や子猫、高齢の愛犬・愛猫は低血糖になるリスクがあるため、絶食させるかどうかは獣医師と相談して決めましょう。

下痢が落ち着いてきたら、消化に良い食事を少しずつ与え、様子を見ながら通常の食事に戻していくと安心です。

2.感染症が疑われる場合

細菌やウイルス、寄生虫などの感染が原因で下痢を起こすことがあります。この場合は、原因となる病原体に応じて、抗生物質や駆虫薬などの治療が必要になることもあります。

3.慢性的な下痢の場合

2週間以上下痢が続く場合は、「慢性下痢」と考えられます。このような場合、消化器の病気や全身の疾患が関係している可能性があるため、詳しい検査を行い、原因を特定することが大切です。血液検査や画像検査などが必要になることもあります。

原因がわかったら、食事の見直しやお薬を使った治療など、愛犬・愛猫の状態に合わせたケアを進めていきます。

4.重度の下痢で脱水症状を伴う場合

激しい下痢によって脱水症状が見られる場合は、早急な対応が必要です。治療としては、点滴で水分を補給し、症状によっては入院が必要になることもあります。特に子犬や子猫、高齢の愛犬・愛猫は脱水しやすいため、注意が必要です。

<投薬治療>

下痢の原因や症状に応じて、以下のような薬が使用されることがあります。

・整腸剤(プロバイオティクス):腸内環境を整え、善玉菌のバランスを改善します。

・下痢止め薬:原因が明確な場合に使用します。ただし、感染性の下痢では逆効果となることがあるため、慎重な判断が必要です。

・抗生物質:細菌感染が確認された場合に投与します。

・駆虫薬:寄生虫が原因の場合に使用します。

・ステロイドや免疫抑制剤:炎症性腸疾患など、免疫の異常が関与する場合に用いられます。

<食事管理の重要性>

下痢の治療や予防には、適切な食事管理が欠かせません。消化に良い低脂肪・高消化性のフードを選ぶことで、胃腸への負担を軽減できます。

また、食物アレルギーが原因で下痢が続くこともあるため、その場合はアレルギー対応の療法食に切り替えると症状の改善が期待できます。ただし、フードの変更は急に行わず、今までの食事に少しずつ混ぜながらゆっくり慣れさせていくことが大切です。

予防方法と自宅でのケア

下痢を防ぐためには、食事管理や生活環境の整備、日々の観察が重要なポイントとなります。

<食事の管理方法>

・急なフードの変更は避ける:新しいフードに切り替える際は、7〜10日かけて少しずつ現在のフードに混ぜながら移行しましょう。急な変更は消化不良の原因となることがあります。

・人間の食べ物を与えない:特に脂っこいものや香辛料を含む食べ物は、愛犬・愛猫の胃腸に負担をかけ、下痢の原因になることがあります。

・適量を与える:食べ過ぎは消化不良を起こしやすくなるため、適切な量を守ることが大切です。1日の食事量を計量し、2〜3回に分けて与えると良いでしょう。

<生活環境を整える>

・ストレスを減らす:環境の変化や家族構成の変動など、ストレスが下痢の引き金になることがあります。日頃からスキンシップをしっかりとり、ストレスを与えない環境づくりを意識しましょう

・寄生虫予防を徹底:フィラリア予防薬やノミ・ダニ駆除薬を定期的に使用し、寄生虫の感染を防ぎましょう。

・誤飲・誤食を防ぐ:玉ねぎ、チョコレート、アルコールなどの危険なものは、愛犬・愛猫の届かない場所に保管しましょう。また、小さな物や誤飲の恐れがあるものが床に落ちていないか、こまめにチェックすることも大切です。

まとめ

愛犬や愛猫の下痢は、一時的なものから重大な病気のサインまで、さまざまな原因が考えられます。日頃から便の回数や状態をチェックし、いつもと違う様子に気づけるようにしておくことが大切です。特に、血便・食欲の低下・元気がないといった症状を伴う場合は、早めに獣医師に相談しましょう。

また、下痢の原因が消化器の問題だけでなく、腎臓病・肝臓病・甲状腺の病気など、ほかの病気と関係していることもあります。特にシニア期に入った愛犬・愛猫は、定期的に健康診断を受け、病気の早期発見に努めることが大切です。

当院では、問診や検査をもとに適切な治療を行い、食事管理や予防策についても丁寧にアドバイスいたします。愛犬・愛猫の下痢が気になるときは、どうぞお気軽にご相談ください。

■関連する記事はこちら

・犬や猫の便秘を放置すると危険?|獣医師が教える原因・対策・受診のタイミング

岡山県倉敷市にある「倉敷動物愛護病院」

ペットと飼い主様にとって最善の診療を行うことを心がけております。

一般診療はこちらから

獣医師コラム一覧

-

- 2025/12/16

- 犬や猫の噛み癖の理由や原因は?...

-

- 2025/12/16

- 犬猫のよだれが多いのは異常?正...

-

- 2025/12/09

- 犬の皮膚がカサカサ?秋冬の乾燥...

-

- 2025/12/02

- 犬と猫の頻尿・血尿・排尿困難に...

-

- 2025/10/06

- 猫が毛玉を吐くのは病気?|毛球...

-

- 2025/10/06

- ペットロスの向き合い方~飼い主...

-

- 2025/10/06

- 愛犬の歩き方がおかしい?犬の椎...

-

- 2025/10/06

- シニア犬、シニア猫(7歳以上)...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の成長に合わせた食事...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の「社会化期」にすべ...

インスタグラム

インスタグラム 電話

電話 ライン予約はこちら

ライン予約はこちら