獣医師コラム一覧

-

- 2025/12/16

- 犬や猫の噛み癖の理由...

-

- 2025/12/16

- 犬猫のよだれが多いの...

-

- 2025/12/09

- 犬の皮膚がカサカサ?...

-

- 2025/12/02

- 犬と猫の頻尿・血尿・...

-

- 2025/10/06

- 猫が毛玉を吐くのは病...

-

- 2025/10/06

- ペットロスの向き合い...

-

- 2025/10/06

- 愛犬の歩き方がおかし...

-

- 2025/10/06

- シニア犬、シニア猫(...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の成長に合...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の「社会化...

獣医師コラム

犬と猫のリンパ腫|しこり・食欲低下・体重減少は注意サイン

犬や猫に見られる腫瘍の中でも、「リンパ腫(りんぱしゅ)」は比較的よく発生する病気のひとつです。

特に猫では、腫瘍の中でもリンパ腫が占める割合が高く、「腫瘍といえばリンパ腫」といわれるほど、発症の頻度が高いことで知られています。

リンパ腫は進行性の腫瘍ですが、早い段階で気づいて治療を始めることができれば、愛犬・愛猫が穏やかに過ごせる時間をしっかり確保できるケースもあります。

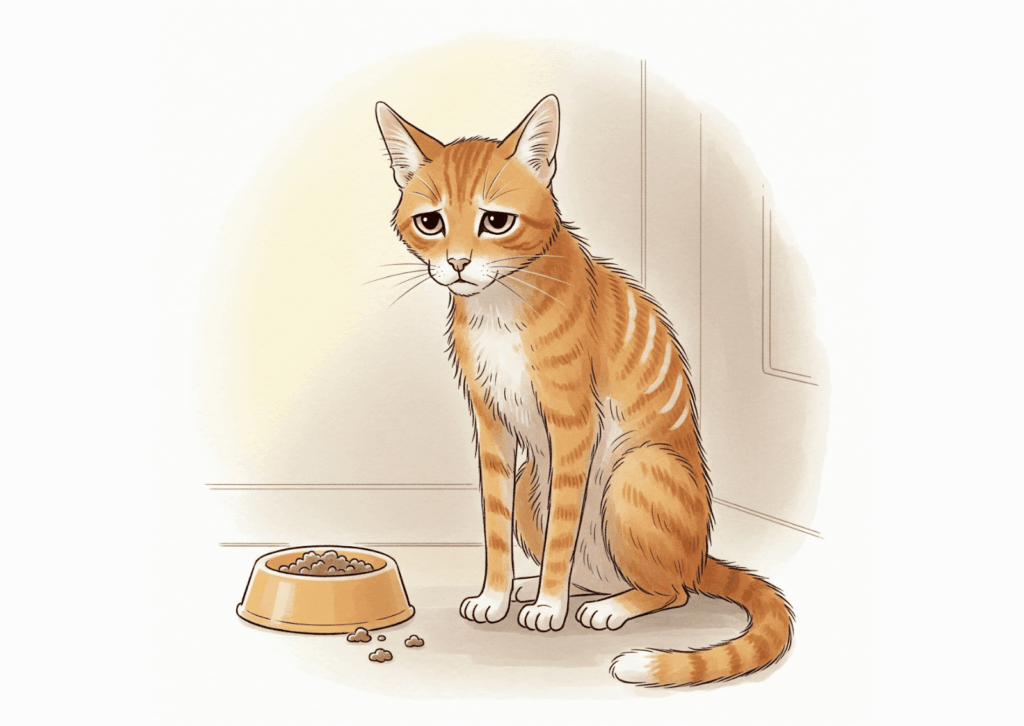

「最近、ちょっと元気がない気がする」「ごはんを食べる量が減ってきたかも…」

そんなささいな変化こそが、リンパ腫の最初のサインである可能性があります。

今回は、犬や猫のリンパ腫について、病気の特徴や見逃されやすい初期症状、診断や治療の流れ、そして日々の観察の大切さを解説します。

■目次

1.リンパ腫とは?|リンパ球ががん化する病気

2.猫と犬で異なるリンパ腫の特徴

3.見逃さないで|初期に見られるサイン

4.どうやって診断するの?|血液検査や画像検査の活用

5.治療と向き合い方|リンパ腫は“治らない”病気ではありません

6.まとめ|日々の観察が、命を守る第一歩になります

リンパ腫とは?|リンパ球ががん化する病気

リンパ腫とは、白血球の一種である「リンパ球」が異常に増殖し、腫瘍(がん)化してしまう病気です。

いわゆる「血液のがん」に分類され、進行すると体全体にさまざまな影響を及ぼします。

リンパ腫は、リンパ節だけにとどまらず、胃や腸などの消化管、胸の中(胸腔)、皮膚、肝臓、腎臓、骨髄、中枢神経など、全身のあらゆる場所に発生する可能性があります。

ただし、初期の段階でははっきりとした症状が出ないことも多く、気づいたときにはすでに病気が進んでいることも少なくありません。

だからこそ、日々のちょっとした体調の変化に気づいてあげることが、早期発見の大きなカギになります。

猫と犬で異なるリンパ腫の特徴

リンパ腫は、犬と猫のどちらにも見られる病気ですが、発症の仕方やタイプには違いがあります。

ここでは、猫と犬それぞれに特徴的なリンパ腫についてご紹介します。

<猫のリンパ腫>

猫では「消化器型リンパ腫」と呼ばれる、胃や腸に腫瘍ができるタイプが最も多く見られます。腫瘍によって消化機能が低下するため、次のような症状があらわれることがあります。

・吐くことが増える

・下痢が続く

・少しずつ体重が減ってきた

また、猫白血病ウイルス(FeLV)や猫エイズウイルス(FIV)に感染したことがある猫は、リンパ腫を発症しやすいことが知られています。

<犬のリンパ腫>

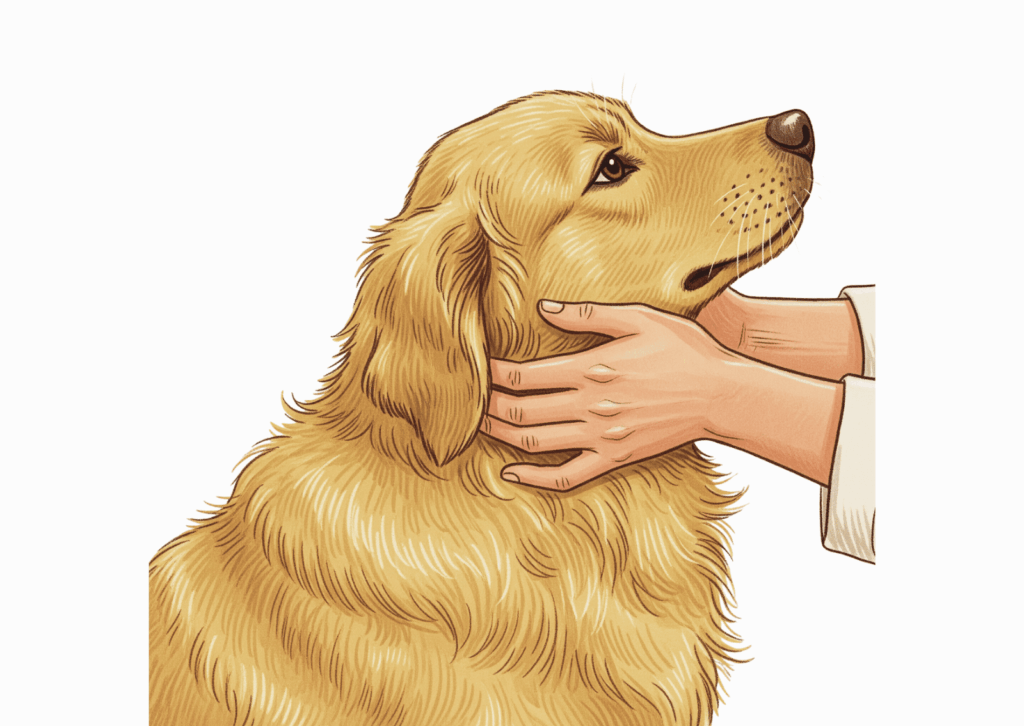

犬では、「多中心型リンパ腫」と呼ばれるタイプが最も一般的です。

これは、首やわきの下、足の付け根などにある体表のリンパ節が腫れてくるタイプで、比較的早く気づきやすい傾向があります。

・顔まわりがむくんで見える

・首まわりや体の一部にしこりが触れる

ただし、犬でも消化管型(胃腸に腫瘍ができるタイプ)や、縦隔型(胸の中にできるタイプ)など、さまざまなタイプのリンパ腫が見られるため、症状は腫瘍の発生部位によって異なります。

見逃さないで|初期に見られるサイン

リンパ腫は進行性の病気ですが、初期の段階では体調の変化がとてもわかりにくいことが多いため、日常の中で見られる小さな変化を見逃さないことが大切です。

たとえば、こんな様子が見られた場合は、初期サインの可能性もあります。

・最近、少しずつ体重が減ってきた

・ごはんを食べたり食べなかったり、ムラが出てきた

・ぐったりして寝ている時間が増えた

・フードの好みが急に変わった

・ゆるい便が続いている

<犬の場合>

犬では、リンパ節の腫れを触って見つけられることがあります。

特に、首まわり・あごの下・後ろ足の付け根などはチェックしやすい場所です。

やさしく触れてみて、コリコリとしたしこりのような腫れがないか確認してみましょう。

<猫の場合>

猫は触診での発見が難しく、消化器症状や行動の変化がヒントになることが多いです。

「なんとなく、元気がない」と感じたら、早めにご相談ください。

どうやって診断するの?|血液検査や画像検査の活用

リンパ腫の診断は、ひとつの検査だけで確定できるものではなく、いくつかの検査を組み合わせて慎重に進めていきます。

まずは身体検査を行い、リンパ節の腫れや体重の減少、脱水の有無などを確認します。

そのうえで、必要に応じて以下のような検査を行います。

◆ 血液検査

血液中の炎症反応や貧血の有無、腫瘍による影響が出ていないかを調べます。

◆ 画像検査(レントゲン・超音波)

レントゲンや超音波検査を使って、お腹の中や胸の中に腫瘍がないか、内臓への広がりがないかを確認します。

◆ 細胞診

細い針を使って、腫れている部分(リンパ節など)から細胞を少しだけ採取し、がん細胞の有無を調べる検査です。

体への負担が比較的少ないため、初期診断としてよく行われます。

◆ 組織検査(生検)

より詳しく病気の状態を知るために、組織の一部を切り取って検査する方法です。

必要に応じて、麻酔をかけて実施することがあります。

早い段階で診断がつくことで、愛犬・愛猫の体への負担を軽くできるだけでなく、治療の選択肢が広がることにもつながります。

治療と向き合い方|リンパ腫は“治らない”病気ではありません

リンパ腫の治療の中心となるのは、抗がん剤(化学療法)です。

「抗がん剤」と聞くと、副作用が強いイメージを持たれるかもしれませんが、犬や猫では人間ほど強い副作用が出にくいことが多く、体への負担を抑えながら治療を受けられるケースも増えています。

治療の目的は、「寛解(かんかい)」と呼ばれる状態を目指すことです。

寛解とは、がん細胞の活動を一時的に抑えて、症状を見えにくくする状態のことを指します。

寛解が得られると、ふだん通りの生活を送りながら、通院や治療を続けていくことが可能になります。

また、治療は必ずしも一律ではありません。以下のように、愛犬・愛猫の体調や年齢に合わせて柔軟に対応することができます。

・通院の頻度や治療内容は、体調やがんの進行度に応じて調整

・高齢や他の病気がある場合は、痛みや不快感を和らげる「緩和治療」という選択肢も

どのような治療方針を選ぶ場合でも、「一緒に過ごす時間をどう大切にするか」を軸にした、無理のない治療計画を立てることができます。

まとめ|日々の観察が、命を守る第一歩になります

犬や猫のリンパ腫は、早期に発見し、早期に治療を始めることで予後が大きく変わる病気です。

何か特別な異常がなくても、「なんとなく元気がない」「最近ちょっと痩せてきた」などの小さなサインが、命を守る手がかりになることもあります。

特に猫は、症状が目立ちにくい傾向があります。

毎日の食事の様子、排便の状態、毛づやなどにも、やさしく目を向けてあげてください。

🩺【猫の健康診断キャンペーン実施中🐱】🩺

当院では7月〜9月にかけて、猫の健康診断キャンペーンを実施しています。

気になる症状がある場合はもちろん、「元気だけど、なんとなく気になる」というご相談も、どうぞお気軽にお寄せください。

定期的な健診と、飼い主様のやさしい気づきが、愛犬・愛猫の未来を守る大きな力になります。ちょっとしたことでも構いません。いつでもご相談をお待ちしています。

岡山県倉敷市にある「倉敷動物愛護病院」

ペットと飼い主様にとって最善の診療を行うことを心がけております。

👉【かんたん予約】診察をご希望の方はこちら

獣医師コラム一覧

-

- 2025/12/16

- 犬や猫の噛み癖の理由や原因は?...

-

- 2025/12/16

- 犬猫のよだれが多いのは異常?正...

-

- 2025/12/09

- 犬の皮膚がカサカサ?秋冬の乾燥...

-

- 2025/12/02

- 犬と猫の頻尿・血尿・排尿困難に...

-

- 2025/10/06

- 猫が毛玉を吐くのは病気?|毛球...

-

- 2025/10/06

- ペットロスの向き合い方~飼い主...

-

- 2025/10/06

- 愛犬の歩き方がおかしい?犬の椎...

-

- 2025/10/06

- シニア犬、シニア猫(7歳以上)...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の成長に合わせた食事...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の「社会化期」にすべ...

インスタグラム

インスタグラム 電話

電話 ライン予約はこちら

ライン予約はこちら