獣医師コラム一覧

-

- 2025/12/16

- 犬や猫の噛み癖の理由...

-

- 2025/12/16

- 犬猫のよだれが多いの...

-

- 2025/12/09

- 犬の皮膚がカサカサ?...

-

- 2025/12/02

- 犬と猫の頻尿・血尿・...

-

- 2025/10/06

- 猫が毛玉を吐くのは病...

-

- 2025/10/06

- ペットロスの向き合い...

-

- 2025/10/06

- 愛犬の歩き方がおかし...

-

- 2025/10/06

- シニア犬、シニア猫(...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の成長に合...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の「社会化...

獣医師コラム

犬と猫の膵炎|ごはんを残す・元気がない…見逃しやすい小さなサインに要注意

「最近ちょっと元気がない気がする」「ごはんの減りが遅いかも」

そんな小さな変化が、実は膵炎(すいえん)のサインかもしれません。

膵炎は、犬や猫に見られる病気のひとつですが、症状がわかりづらく見逃されてしまうことも少なくありません。そして、膵炎をそのまま放置してしまうと、重症化してしまうこともあるため、早い段階で異変に気づいてあげることがとても大切です。

今回は、犬や猫の膵炎について、主な特徴や見られやすい症状、診断の方法、治療などを解説します。

■目次

1.膵炎とはどんな病気?|犬と猫で異なる特徴も

2.犬や猫の膵炎のサイン|「いつもと違う」が重要な手がかり

3.膵炎の診断が難しい理由|だからこそ検査が大切

4.膵炎の治療法|対症療法と再発予防がポイント

5.隠れた病気を見逃さないために|定期的な健康診断のすすめ

6.まとめ|気になることがあれば、いつでもご相談ください

膵炎とはどんな病気?|犬と猫で異なる特徴も

膵炎とは、膵臓(すいぞう)に炎症が起こり、消化酵素が正常に働かなくなってしまう病気です。膵臓は、食べたものを消化するための酵素をつくる大切な臓器ですが、炎症によってその酵素が自分の体を攻撃してしまうことがあります。

膵炎には大きく分けて2つのタイプがあります。

<急性膵炎>

突然発症し、強い症状があらわれるタイプです。主に犬に多く見られます。

<慢性膵炎>

ゆっくりと進行し、目立った症状が出にくいタイプです。猫に多く見られ、気づきにくいのが特徴です。

膵炎の原因としては、高脂肪の食事、強いストレス、ケガや外傷、ウイルスや細菌の感染、さらには薬の影響など、さまざまな要因が考えられますが、検査をしてもはっきりとした原因がわからないことも少なくありません。

また、一度症状が治まったとしても、膵炎は再発しやすい病気です。そのため、普段から体調の変化に気を配ることがとても大切です。

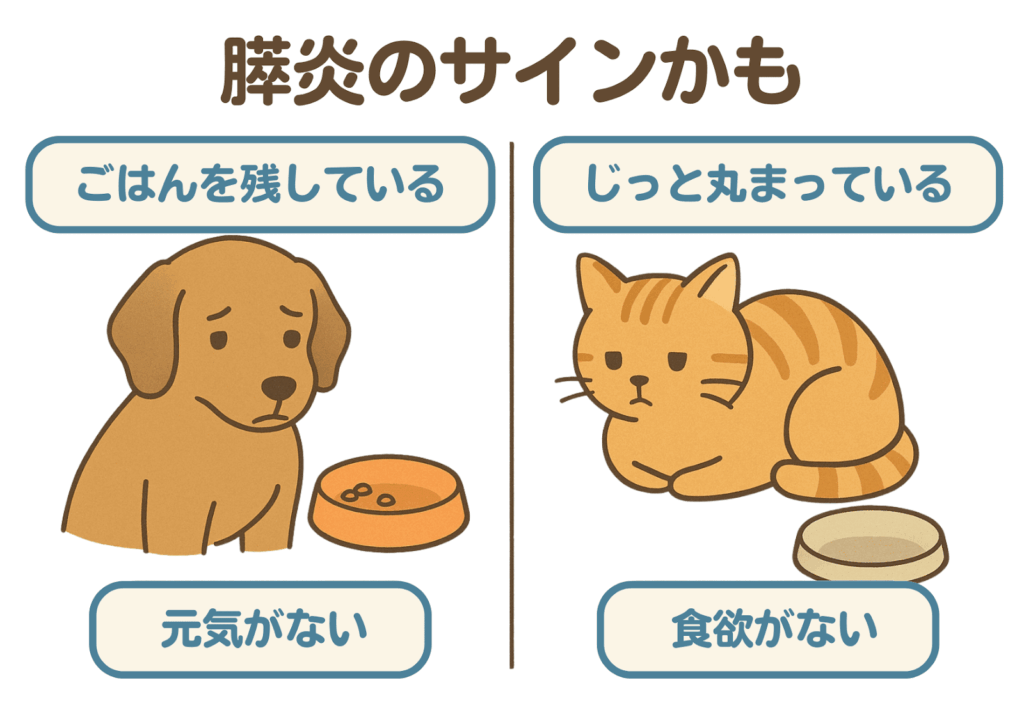

犬や猫の膵炎のサイン|「いつもと違う」が重要な手がかり

膵炎の厄介なところは、「これ」といった決め手の症状がないことです。だからこそ、飼い主様が日頃から愛犬・愛猫の様子をよく見てあげることが、早期発見につながります。

たとえば、次のような変化が見られた場合は、膵炎の可能性も考えられます。

<犬によく見られるサイン>

・急に吐くようになった

・元気がない、ぐったりしている

・ごはんをあまり食べなくなった

・お腹を触ると嫌がる

・震えている

<猫によく見られるサイン>

・じっと丸まって動かないことが増えた

・食欲が落ちている

・少しずつ体重が減ってきた

・元気がないのに、体温があまり下がっていない

・毛づやが悪くなった

特に猫の場合は、膵炎があってもはっきりとした症状が出にくく、「なんとなくおかしいかも?」というような小さなサインだけのこともあります。

そのため、「いつもとちょっと違うな」と感じた時点で、早めに動物病院に相談することが大切です。

膵炎の診断が難しい理由|だからこそ検査が大切

犬や猫の膵炎を正確に診断するのが難しい理由のひとつに、症状が他の消化器の病気とよく似ている点があります。

たとえば、「吐いてしまう」「食欲がない」といったサインは、胃腸炎などでもよく見られるため、見た目だけでは判断がつきません。

さらに、一般的な血液検査だけでは、膵炎を正確に見つけることができない場合もあります。

そのため、いくつかの検査を組み合わせて慎重に診断を進めていく必要があります。

<膵炎の診断で行われる主な検査>

◆ 超音波検査(エコー)

膵臓の腫れや、まわりの臓器に炎症が広がっていないかを確認します。

◆ 膵特異的リパーゼ検査(cPLI・fPLI)

犬(cPLI)や猫(fPLI)専用の血液検査で、膵臓から分泌される酵素の値を測定し、膵炎の可能性を調べます。

◆ その他の画像検査や追加の血液検査

他の病気との違いを見きわめるために、必要に応じて実施されます。

症状が軽くても、こうした検査を受けることで、膵炎だけでなく他の病気も早い段階で見つけられることがあります。

膵炎の治療法|対症療法と再発予防がポイント

犬や猫の膵炎の治療では、まずつらい症状を和らげること、そして膵臓をしっかり休ませて回復をうながすことが基本となります。

状態に応じて、次のような治療が行われます。

◆ 点滴治療

嘔吐や下痢によって脱水や電解質のバランスが崩れている場合、点滴で補正を行います。

◆ 鎮痛剤・制吐剤

痛みや吐き気を抑えて、体への負担を軽くします。

◆ 食事管理

犬の場合、嘔吐がひどいときには、獣医師の判断で1〜2日程度の絶食が必要になることがあります。

一方で、猫では現在、原則として絶食は推奨されません。体調や診断結果に応じて、すぐに消化にやさしい療法食などへ切り替えることが多くなります。

◆ 入院治療

症状が重い場合は、入院して集中的な管理が必要になることもあります。

こうした治療によって一時的に回復しても、膵炎は再発しやすい病気のひとつです。そのため、治療後の生活管理がとても大切になります。

<再発を防ぐためにできること>

・高脂肪の食事を避ける

・ストレスの少ない生活環境を整える

・定期的な健康チェックを受ける

また、慢性膵炎が長引くと、糖尿病や肝胆道系のトラブル(肝臓や胆のうの病気)と関連することもあるため、継続的なケアや通院は欠かせません。

隠れた病気を見逃さないために|定期的な健康診断のすすめ

膵炎のように、はっきりとした症状が出にくい病気は、定期的な健康診断で見つかることがあります。

特に以下のような犬や猫には、半年に1回〜年に1回の健診をおすすめしています。

・7歳以上のシニア期に入った犬・猫

・嘔吐や食欲不振をくり返すことがある

・慢性的な病気を抱えている

「元気そうに見えるから大丈夫」と思ってしまうかもしれませんが、膵炎はその“元気そう”の裏に隠れていることもある病気です。

だからこそ、ちょっとした違和感も見逃さず、定期的な健診を受けておくことが、健康を守る大きな助けになります。

🩺【猫の秋冬健診キャンペーン実施中🐱】🩺

当院では7月〜9月にかけて、猫の健康診断キャンペーンを実施しています。

普段なかなか受診のきっかけがない方も、この機会に愛猫の健康を見直してみませんか?

気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。

まとめ|気になることがあれば、いつでもご相談ください

膵炎は、犬や猫にとって比較的よく見られる病気でありながら、症状がわかりにくく、見逃されやすい傾向があります。

「ちょっと元気がないかも」「最近あまりごはんを食べてくれない」「じっとしてばかりいる」そんな日常のちょっとした様子の変化が、実は膵炎のサインかもしれません。

定期的な健康診断を取り入れることで、膵炎だけでなく、さまざまな病気を早めに見つけることができます。

大切な愛犬・愛猫が、これからも元気に過ごせるように、日々の小さなサインを見逃さず、一緒に健康を守っていきましょう。

岡山県倉敷市にある「倉敷動物愛護病院」

ペットと飼い主様にとって最善の診療を行うことを心がけております。

👉【かんたん予約】診察をご希望の方はこちら

獣医師コラム一覧

-

- 2025/12/16

- 犬や猫の噛み癖の理由や原因は?...

-

- 2025/12/16

- 犬猫のよだれが多いのは異常?正...

-

- 2025/12/09

- 犬の皮膚がカサカサ?秋冬の乾燥...

-

- 2025/12/02

- 犬と猫の頻尿・血尿・排尿困難に...

-

- 2025/10/06

- 猫が毛玉を吐くのは病気?|毛球...

-

- 2025/10/06

- ペットロスの向き合い方~飼い主...

-

- 2025/10/06

- 愛犬の歩き方がおかしい?犬の椎...

-

- 2025/10/06

- シニア犬、シニア猫(7歳以上)...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の成長に合わせた食事...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の「社会化期」にすべ...

インスタグラム

インスタグラム 電話

電話 ライン予約はこちら

ライン予約はこちら