獣医師コラム一覧

-

- 2025/12/16

- 犬や猫の噛み癖の理由...

-

- 2025/12/16

- 犬猫のよだれが多いの...

-

- 2025/12/09

- 犬の皮膚がカサカサ?...

-

- 2025/12/02

- 犬と猫の頻尿・血尿・...

-

- 2025/10/06

- 猫が毛玉を吐くのは病...

-

- 2025/10/06

- ペットロスの向き合い...

-

- 2025/10/06

- 愛犬の歩き方がおかし...

-

- 2025/10/06

- シニア犬、シニア猫(...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の成長に合...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の「社会化...

獣医師コラム

犬や猫の耳掃除の正しいやり方と頻度|耳のにおいやかゆみは要注意

倉敷市、岡山市、総社市、浅口市、玉野市、早島町の皆さんこんにちは。

岡山県倉敷市の倉敷動物愛護病院の院長垣野です。

愛犬や愛猫がしきりに耳をかいたり、急に頭を振ったりしている様子を見て、「耳に何か問題があるのかな?」と心配になったことはありませんか?

一方で、「そもそも耳掃除って必要なの?」「やりすぎたら逆によくないのでは?」と、不安に感じている飼い主様も多いのではないでしょうか。

耳は音を聞くだけでなく、体のバランスを保つ役割も担っている、とても大切な器官です。そのため、愛犬や愛猫の健康を守るには、正しい知識に基づいたケアが必要になります。

今回は、自宅でできる正しい耳掃除の方法や、掃除の際に気をつけたいポイント、そして耳に異常があるときに見られるサインなどを解説します。

■目次

1.犬や猫に耳トラブルが多い理由とは?|耳の構造と注意すべき特徴

2.耳に異常があるときのサイン|こんな様子に注意

3.耳掃除のやり方|自宅で安全に行うためのポイント

4.耳のケアで不安なときは|当院でできることと診療のご案内

5.まとめ|耳の健康は「見えないけれど大切なケア」

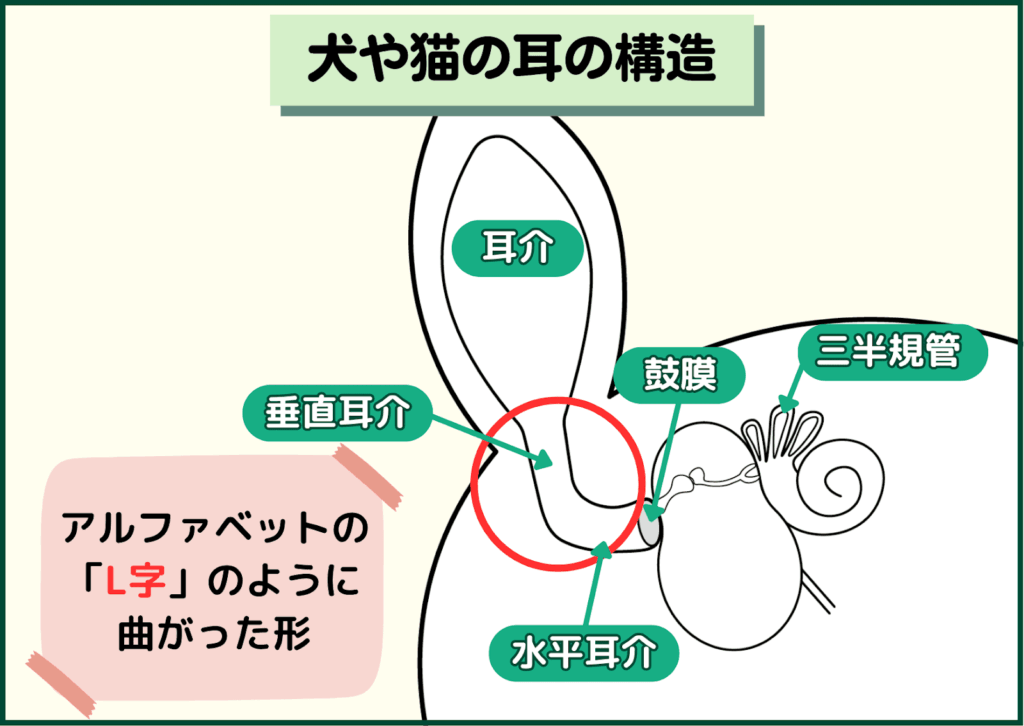

犬や猫に耳トラブルが多い理由とは?|耳の構造と注意すべき特徴

犬や猫の耳の中は、アルファベットの「L字」のように曲がった形をしていて、耳の奥までまっすぐには見えない構造になっています。

このため、耳道(耳の穴の奥)に湿気や汚れがたまりやすく、外耳炎などのトラブルを引き起こしやすいのです。

特に注意したいのは、以下のような特徴を持つ犬や猫です。

<犬の場合>

・垂れ耳の犬種(例:コッカースパニエル、ゴールデン・レトリバー など)

・耳の中に毛が多い犬種(例:プードル、ミニチュアシュナウザー など)

<猫の場合>

・耳の中に被毛が多い長毛種(例:ペルシャ猫、メインクーンなど)

これらの犬や猫では、耳の中の通気が悪くなりやすく、湿気がこもってしまうことで汚れがたまりやすくなります。その結果、以下のような耳のトラブルを引き起こしやすくなります。

・外耳炎(細菌や酵母菌によって起こる炎症)

・耳ダニ(ミミヒゼンダニなどの寄生虫による感染)

・真菌感染(マラセチアなどのカビの一種が原因)

これらの症状を放置してしまうと、慢性化して治りにくくなることもあります。

耳に異常があるときのサイン|こんな様子に注意

普段の生活の中で、愛犬や愛猫に次のような様子が見られたら、耳に異常がある可能性があります。

・頭を頻繁に振る

・耳をかくしぐさが増えた

・耳に触られるのを嫌がる

・耳垢が黒い、茶色い、量が多い

・耳から独特なにおいがする

・耳が赤く腫れている

また、「見た目はきれいでも、においだけが強い」といったケースでも、外耳炎などの初期症状が隠れていることがあります。

このようなサインに気づいたときは、無理にご自宅で耳掃除をせず、まずは動物病院で診てもらいましょう。

耳掃除のやり方|自宅で安全に行うためのポイント

犬や猫の耳掃除は、月に1〜2回ほどを目安に行いましょう。

ただし、犬種や猫種、体質によって適切な頻度は異なりますので、かかりつけの獣医師と相談しながら進めると安心です。

<耳掃除に必要なもの>

・動物用イヤークリーナー(アルコールフリーのもの)

・コットン(ガーゼでも可)

※綿棒は、耳の奥に入りやすく、耳道を傷つけたり、汚れをかえって押し込んでしまったりすることがあるため、使用は避けてください。

<耳掃除の手順>

1.犬や猫が落ち着ける静かな場所で行いましょう。

2.耳の入り口にイヤークリーナーを入れます。

3.耳のつけ根を軽くマッサージして、中にクリーナーをなじませます。

4.動物が自然に頭を振るので、そのまま待ちます。

5.耳の入り口まわりに出てきた汚れを、コットンでやさしく拭き取ります。

※奥まで無理に掃除しようとせず、耳の入り口付近を中心にやさしくお手入れすることが大切です。

<耳掃除でやってはいけないこと>

・綿棒を使って耳の奥をこすらない

・1週間に何度も掃除をしない

・痛がっているのに無理に続けない

・人間用のクリーナーやアルコールを使わない

耳掃除は、「こまめにやればやるほどよい」というものではありません。実は、健康な耳の中には適度な耳垢があり、それが外部からの異物や菌を防ぐバリアの役割を果たしています。

そのため、無理に耳垢を取りすぎると、かえって炎症や感染の原因になってしまうこともあります。「必要なときに、やさしくお手入れしてあげる」ことが、耳の健康を守るポイントです。

耳のケアで不安なときは|当院でできることと診療のご案内

ご自宅での耳掃除に不安がある場合や、すでに気になる症状が見られる場合には、無理に対応しようとせず当院へご相談ください。

当院では、愛犬・愛猫の耳の健康を守るために、次のようなケアや診療を行っています。

・耳の状態の確認(視診、耳鏡による検査、検体採取など)

・外耳道の専門的な洗浄処置

・耳の状態に合わせた外用薬・内服薬の処方

・ご家庭での正しい耳掃除の方法や、おすすめのケア用品についてのアドバイス

さらに、皮膚や耳のトラブルを繰り返しやすい体質の犬や猫には、状態に応じた定期的なチェックや予防的なケアのご提案も行っています。

耳のケアは、ご家庭でできることと、動物病院での処置をうまく組み合わせることが大切です。

まとめ|耳の健康は「見えないけれど大切なケア」

犬や猫の耳は、見た目ではわかりにくい部分だからこそ、トラブルに気づくのが遅れてしまうこともあります。しかし、日頃から耳の様子をよく観察し、適切なケアを心がけることで、さまざまなトラブルを未然に防ぐことができます。

「耳のにおいが気になる」「正しい掃除の仕方がよくわからない」など、不安に感じることがありましたら、お気軽に当院へご相談ください。

愛犬や愛猫が快適に過ごせるよう、耳の健康もしっかりとサポートしていきましょう。

岡山県倉敷市にある「倉敷動物愛護病院」

ペットと飼い主様にとって最善の診療を行うことを心がけております。

👉【かんたん予約】診察をご希望の方はこちら

獣医師コラム一覧

-

- 2025/12/16

- 犬や猫の噛み癖の理由や原因は?...

-

- 2025/12/16

- 犬猫のよだれが多いのは異常?正...

-

- 2025/12/09

- 犬の皮膚がカサカサ?秋冬の乾燥...

-

- 2025/12/02

- 犬と猫の頻尿・血尿・排尿困難に...

-

- 2025/10/06

- 猫が毛玉を吐くのは病気?|毛球...

-

- 2025/10/06

- ペットロスの向き合い方~飼い主...

-

- 2025/10/06

- 愛犬の歩き方がおかしい?犬の椎...

-

- 2025/10/06

- シニア犬、シニア猫(7歳以上)...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の成長に合わせた食事...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の「社会化期」にすべ...

インスタグラム

インスタグラム 電話

電話 ライン予約はこちら

ライン予約はこちら