獣医師コラム一覧

-

- 2025/12/16

- 犬や猫の噛み癖の理由...

-

- 2025/12/16

- 犬猫のよだれが多いの...

-

- 2025/12/09

- 犬の皮膚がカサカサ?...

-

- 2025/12/02

- 犬と猫の頻尿・血尿・...

-

- 2025/10/06

- 猫が毛玉を吐くのは病...

-

- 2025/10/06

- ペットロスの向き合い...

-

- 2025/10/06

- 愛犬の歩き方がおかし...

-

- 2025/10/06

- シニア犬、シニア猫(...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の成長に合...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の「社会化...

獣医師コラム

愛犬の歩き方がおかしい?犬の椎間板ヘルニアはこのサインでわかる!症状と治療の流れを解説

倉敷市、岡山市、総社市、浅口市、玉野市、早島町の皆さんこんにちは。

岡山県倉敷市の倉敷動物愛護病院の院長垣野です。

愛犬の歩き方に違和感を覚えたことはありませんか?

もしかすると、それは「椎間板ヘルニア」のサインかもしれません。

椎間板ヘルニアは犬によく見られる病気で、特にダックスフンドやコーギーなどの犬種で発症しやすい傾向があります。

今回は、椎間板ヘルニアの症状の特徴や進行度、治療法についてわかりやすく解説いたします。

■目次

1.犬の椎間板ヘルニアとは

2.椎間板ヘルニアの主な原因

3.飼い主様が気づきやすい初期症状

4.椎間板ヘルニアの症状進行とグレード分類

5.グレード別の治療法

6.再発防止と日常生活での予防・対策

7.まとめ

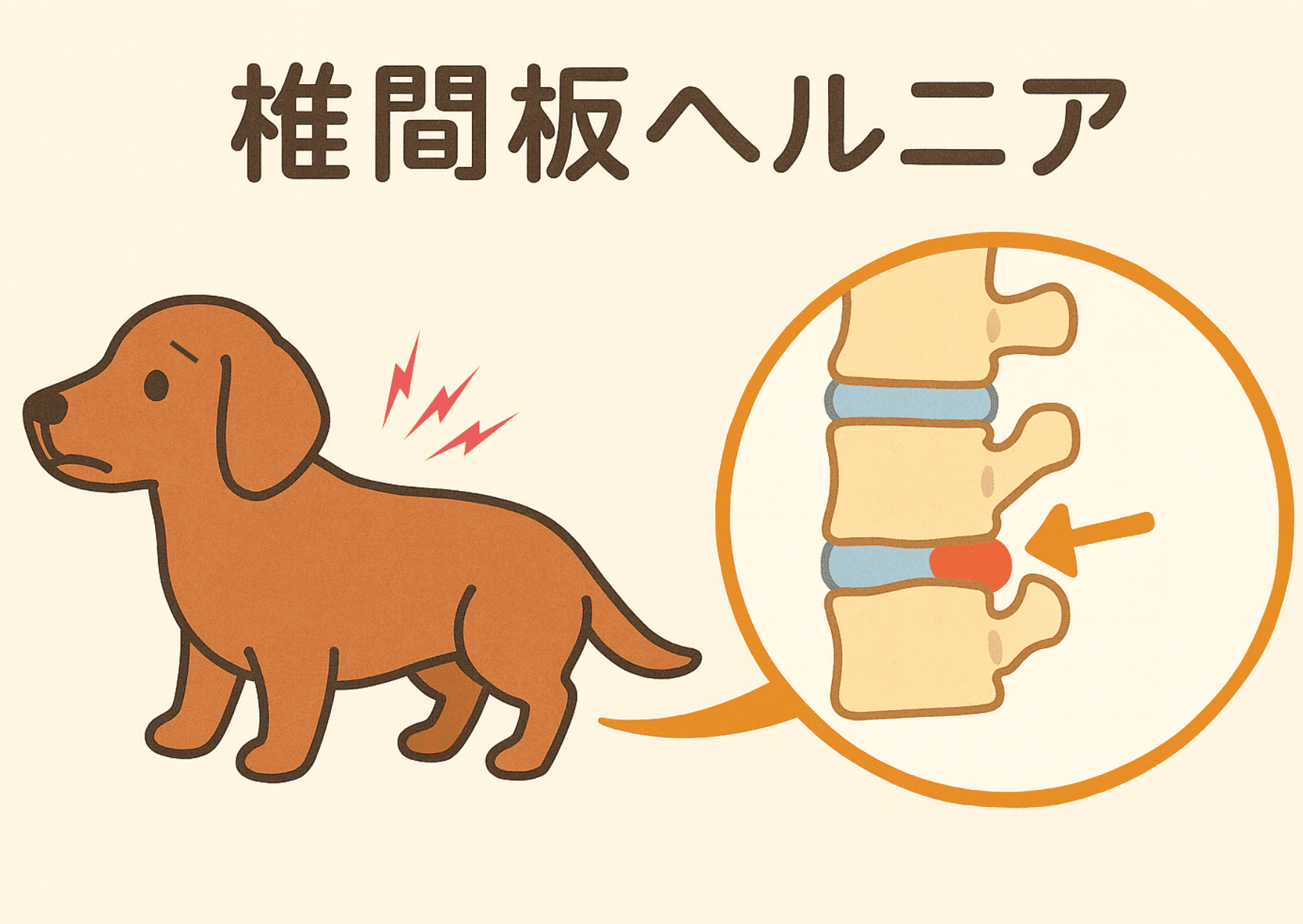

犬の椎間板ヘルニアとは

椎間板ヘルニアという言葉はよく耳にするものの、実際にどのような病気なのか、詳しくご存じない飼い主様も多いかもしれません。

まずは犬の背骨の構造や椎間板の働きと共に椎間板ヘルニアの仕組みを理解しましょう。

椎間板ヘルニアとは、背骨の間にある「椎間板」が変性し、内部のゼリー状の物質が外に飛び出してしまう病気です。

犬の背骨は小さな骨が連なってできており、その骨と骨の間にある椎間板は、衝撃を吸収し、背骨の動きを助けるクッションのような働きをしています。

しかし、加齢や体の構造的な要因により椎間板が劣化すると、飛び出した物質が脊髄神経を圧迫し、痛みや麻痺などの神経症状を引き起こします。

病状が進行すると歩行困難や排尿障害を伴うこともあります。

椎間板ヘルニアの主な原因

椎間板ヘルニアは突然起こるように見えて、実は日々の生活や体の構造によって少しずつリスクが高まっていく病気です。犬に多く見られる主な原因についてご紹介します。

◆ 加齢による椎間板の変性

犬も人と同じように年齢を重ねると、椎間板が劣化して弾力性を失っていきます。

この変性が進行することで、些細な衝撃でも椎間板が飛び出しやすくなり、椎間板ヘルニアを引き起こします。

◆ 犬種や体型

椎間板ヘルニアは、特定の犬種に多く見られる病気です。特に注意が必要なのは、胴が長く足が短い「胴長短足型」の犬です。

以下の犬種は、椎間板ヘルニアのリスクが高いことで知られています。

・ダックスフンド

・ウェルシュ・コーギー

・シーズー

・ペキニーズ

・ビーグル

これらの犬種は、若齢期から椎間板の変性が始まることが多く、比較的若いうちに発症するケースも少なくありません。

◆ ジャンプや激しい運動、肥満による負担

高い場所へのジャンプや段差のある環境、激しい運動も、椎間板に大きな負担をかけます。

また、肥満もリスク要因の一つです。体重が重くなるほど背骨や椎間板への圧力が増し、変性や損傷が起こりやすくなります。

特に室内で暮らす犬は、滑りやすいフローリングや、ソファへの飛び乗りなども注意が必要です。

飼い主様が気づきやすい初期症状

犬の椎間板ヘルニアは、初期段階では軽い違和感や痛みなど、見逃されがちな症状から始まります。

以下のような様子が見られた場合は、早めに動物病院を受診しましょう。

◆ 歩き方がぎこちない、ふらつく

いつも通りに歩いているようでも、よく見ると足の運びが不自然だったり、後ろ足がふらついたりすることがあります。

これは神経が圧迫されて、筋肉の動きがうまく伝わっていないサインです。

◆ 足を引きずる、立ち上がりにくい

急に立ち上がるのをためらったり、座ったままの姿勢が増えたりすることがあります。

また、後ろ足を引きずるように歩く場合もあり、初期の麻痺が始まっている可能性があります。

◆ 触ると痛がる、鳴く

背中や腰まわりを撫でたときに「キャン!」と鳴いたり、触られるのを嫌がる行動が見られたら、痛みを感じている証拠です。

こうした痛みは、椎間板ヘルニアの初期症状であることが多く、放置すると進行する恐れがあります。

椎間板ヘルニアの症状進行とグレード分類

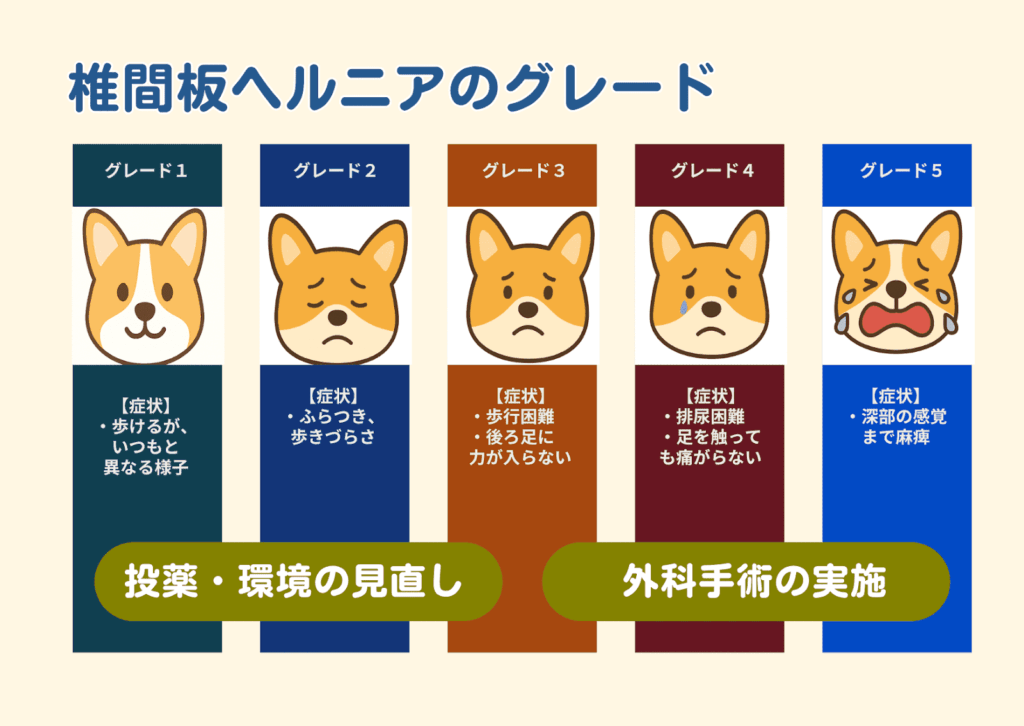

犬の椎間板ヘルニアは、症状の程度によって「グレード1」から「グレード5」まで分類されます。

これは、神経の圧迫具合や麻痺の有無などに基づいたもので、治療方針や予後の見通しにも大きく関わってきます。

ここでは、それぞれのグレードの特徴や、飼い主様が気をつけるべきポイントについて解説します。

<グレード1:軽い痛み、違和感のみ>

まだ神経への圧迫が軽度な段階です。歩行には明確な異常が見られず、愛犬の様子も一見元気そうに見えることがあります。

しかし、背中を丸めたり、触られるのを嫌がったりといった「違和感」のサインが見られたら注意が必要です。

<グレード2:ふらつきや跛行>

神経への圧迫が進み、後ろ足のふらつきや歩行のバランスの乱れ(跛行:はこう)が見られます。

歩くスピードが遅くなったり、足にうまく力が入らなくなったりすることもあります。

<グレード3:歩行困難、後ろ足の麻痺>

明らかな神経症状が現れる段階です。後ろ足に力が入らず、よろけたり、立ち止まる回数が増えたりします。

自力で歩けてもバランスが取れず、ふらつきや転倒が多くなります。

<グレード4:自力で立てない>

神経の圧迫がさらに進み、後ろ足がまったく動かなくなる段階です。自力で立ったり歩いたりすることができず、床に伏せたままの姿勢が多くなります。

また、この頃から排尿がうまくできなくなることもあります。膀胱に尿がたまっていても自力で排出できず、尿漏れのような症状がみられる場合もあります。

<グレード5:深部痛覚が消失、重度麻痺>

もっとも重い状態で、「足をつねる」「針で刺激する」などにも反応しない深部痛覚の消失が見られます。

完全な後肢麻痺だけでなく、排尿・排便障害を伴うこともあり、早急な外科手術を必要とする緊急状態です。

グレード別の治療法

椎間板ヘルニアの治療は、進行の程度(グレード)によって大きく異なります。

初期段階であれば内科的なアプローチで改善が期待できますが、重度の場合は外科手術が検討されるケースもあります。

<グレード1~2:安静・薬物治療・生活環境の工夫>

この段階では、痛み止めや消炎剤などの内服薬による治療が基本です。

併せて、ケージレスト(狭いスペースでの絶対安静)を実施し、椎間板への負荷を最小限に抑えます。

また、フローリングの滑り止めや段差の撤去など、生活環境の見直しも重要です。

<グレード3:症状に応じて外科手術の検討>

中等度の麻痺が出始めた段階では、内科治療を継続しつつ、症状の改善が乏しい場合には外科手術が検討されます。

手術によって神経の圧迫を解除することで、運動機能の回復が期待されます。

<グレード4~5:早期の外科手術が必要なケースが多い>

「すでに自力で立てない」「深部痛覚が消失している」段階では、できる限り早い外科的処置が推奨されます。手術のタイミングが遅れると、神経が回復しにくくなり、後遺症が残るリスクが高まります。

手術後は、リハビリや排泄管理も含めた包括的なケアが必要になります。

再発防止と日常生活での予防・対策

椎間板ヘルニアは再発することが少なくありませんが、生活環境や日常のケアを見直すことで、再発リスクを大きく下げることが可能です。

また生活環境を見直して、未然に防ぐことも大切です。

◆ フローリングに滑り止めマットを敷く

室内で滑ることが、椎間板への負荷の原因になることがあります。

特にフローリングの床は、犬にとって非常に滑りやすく、転倒や腰への衝撃につながりやすい環境です。

愛犬がよく歩く場所には、滑り止めマットやカーペットを敷くようにしましょう。

◆ 階段やジャンプを避ける

高い場所からのジャンプや階段の昇降は、背骨に大きな負担をかけます。

ソファやベッドへの飛び乗り・飛び降りを避けるために、スロープを設置したり、段差のある場所への出入りを制限することも効果的です。

◆ 適正体重の維持

肥満は椎間板への大きな負担となり、再発のリスクを高めます。

体重管理の基本は「適切なフード量」と「定期的な運動」。

特に術後は運動制限の中での体重管理が難しくなるため、食事内容を見直すことが重要です。

◆ 定期的な健康診断で早期発見

椎間板ヘルニアは徐々に進行するケースもあるため、定期的に動物病院で健康チェックを受けておくと安心です。

背骨の異常はレントゲンやMRI検査で早期に見つけられることもあり、軽度な段階での対策が可能になります。

まとめ

犬の椎間板ヘルニアは、決して珍しい病気ではありません。

特定の犬種に多く見られることから、「ただの疲れかな」「うちの子は大丈夫」と油断してしまう飼い主様も少なくありませんが、早期発見・早期治療が何より大切です。

大切な家族の一員である愛犬が、これからも元気に過ごしていけるように。

私たち、倉敷愛護動物病院とともに、予防と早期対応を心がけていきましょう。

■関連する記事はこちら

・犬の歩き方がおかしい|足を引きずるときに考えられる病気と対処法

・犬と猫の関節トラブルについて

・犬の会陰ヘルニアについて

岡山県倉敷市にある「倉敷動物愛護病院」

ペットと飼い主様にとって最善の診療を行うことを心がけております。

👉【かんたん予約】診察をご希望の方はこちら

獣医師コラム一覧

-

- 2025/12/16

- 犬や猫の噛み癖の理由や原因は?...

-

- 2025/12/16

- 犬猫のよだれが多いのは異常?正...

-

- 2025/12/09

- 犬の皮膚がカサカサ?秋冬の乾燥...

-

- 2025/12/02

- 犬と猫の頻尿・血尿・排尿困難に...

-

- 2025/10/06

- 猫が毛玉を吐くのは病気?|毛球...

-

- 2025/10/06

- ペットロスの向き合い方~飼い主...

-

- 2025/10/06

- 愛犬の歩き方がおかしい?犬の椎...

-

- 2025/10/06

- シニア犬、シニア猫(7歳以上)...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の成長に合わせた食事...

-

- 2025/09/17

- 子犬・子猫の「社会化期」にすべ...

インスタグラム

インスタグラム 電話

電話 ライン予約はこちら

ライン予約はこちら